曾需要5-7年才完成一次换代的汽车,如今已快步迈入“半年一改款,一年一换代”的快节奏时代。

回顾燃油车年代,大众经典车型高尔夫50年才到第八代中期改款,车辆改款平均周期约6年。而如今,“年抛型电车”正走向现实——新能源汽车“一年一新款,每月一OTA”的迭代速度,让车从传统耐用消费品越来越“快消品”化。

我们不禁要问:是谁在推动这场变革?又是什么力量让汽车这个曾经的家庭“大件”,走上了手机般的快速迭代之路?这场看似繁荣的产品更迭背后,究竟隐藏着怎样的产业逻辑与潜在危机?

市场竞争、政策、技术变革是第一层原因

市场竞争正在以前所未有的力度“倒逼”汽车产业加速迭代。如今,“一年一新款”已成为行业常态,大部分新能源车几乎每年都会推出配置优化的新版,甚至部分车型在一年内就会进行多次配置调整。

这种加速迭代的背后,是日益激烈的市场竞争格局。随着新势力、传统车企转型品牌以及跨界玩家的不断涌入,新能源汽车市场的竞争已从增量市场转向存量市场,市场竞争呈现白热化态势。

竞争手段也随之发生显著变化。过去车企比拼的是发动机、变速箱和底盘调校等“耐用性”指标,如今则转向了“新鲜感配置”的较量——智能座舱的流畅度、自动驾驶的级别、座椅功能的丰富程度等。

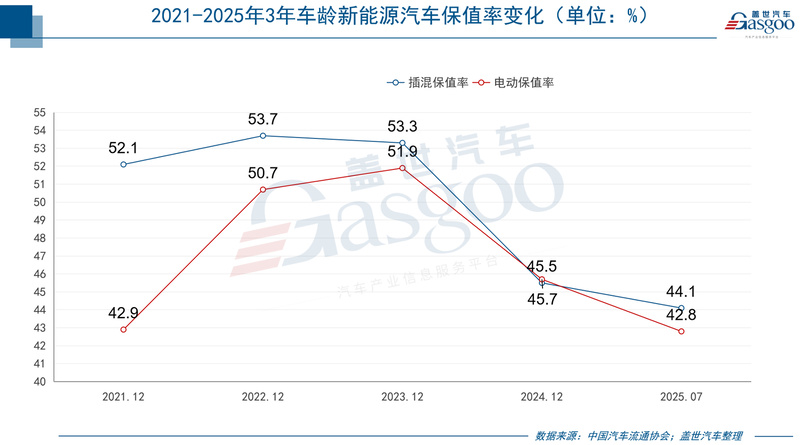

更值得关注的是,随着竞争白热化而来的持续价格战正在助推汽车“快消品”化。自2023年以来,新能源汽车行业展开持续的集体降价潮,新老车价格倒挂,车辆贬值加速。据中国汽车流通协会数据,新能源汽车3年保值率从2023年12月的平均52.6%下降至2025年7月的平均43.45%。

这种快速贬值促使消费者形成了“早换早划算”的心理,进一步强化了汽车的快消品属性。一位二手车商坦言:“现在很多新能源车主两三年就会考虑换车,因为继续使用的边际成本可能高于换购新车。”

另外,当前的政策环境正通过一套精准的“组合拳”刺激汽车消费,这在客观上也助推了汽车的“快消品”化趋势。

在需求端,以旧换新补贴政策成了助推消费者换新的关键驱动力,2025年补贴范围扩大至国四排放车型,前五个月即撬动322.5万份申请,政策以“真金白银”降低了消费者的换车成本,从而缩短了车辆持有年限。

除开市场竞争和政策助推之外,新能源汽车核心部件——动力电池天然就存在损耗,这也成为汽车“快消品”化的重要推手。行业研究数据表明,新车在使用1-2年后,电池容量可能会下降3%-5%,使用3-5年,电池容量的衰减可能达到8%-15%。使用5年以上,电池容量的衰减可能超过20%。

这种技术特性使得新能源汽车客观上存在类似快消品的“保质期”,与传统燃油车动辄使用10年以上的情况形成鲜明对比。

汽车产品的“快消品”化是市场竞争、政策环境与技术特性共同作用的结果。在这个过程中,消费者获得了更频繁的产品更新和更丰富的功能体验,但同时也面临着车辆加速贬值的压力。

除开市场、政策、技术等直接因素外,由这些因素共同作用而来的深层次因素更值得关注。

智能化&服务竞赛加速汽车“快消品”化

在当下电动化与智能化浪潮中,传统整车厂曾经的核心地位正在受到挑战,而技术型供应商正凭借其在关键领域的创新优势,成为推动汽车产品周期缩短、属性趋向“快消品”化的关键力量。

传统车企曾经赖以生存的护城河——发动机、变速箱等技术,在电动化与智能化时代下中逐渐“贬值”。与此同时,核心技术的主导权加速向头部供应商集中。

例如在近些年热度持续高涨的辅助驾驶赛道,第三方城市NOA解决方案市场呈现高度集中态势。据相关数据显示,在2023年1月至2024年10月期间,两家头部供应商合计市占率达89%,形成“两强争霸”的格局。国际车企如丰田、日产、本田等日系三巨头,以及德系豪华品牌、美系通用集团均选择与头部供应商合作。

这一市场格局使得车企对核心供应商的依赖日益加深。就拿Momenta来说,截止到9月底累计合作量产车型已超出160款,合作车企覆盖奔驰、宝马、丰田、本田、日产、通用、大众等全球头部厂商,同时包括比亚迪、奇瑞、上汽等中国主流品牌。

在价格战与技术迭代的双重压力下,为追求“降本增效”与快速推出新车,越来越多车企选择依赖供应商的“交钥匙”解决方案。这种“黑盒化”供应模式,极大地降低了造车门槛,使得部分车企能够通过高协同的供应链体系快速集成先进技术推出新品。

例如,不少曾经销量平平的汽车通过和华为合作,实现智能化的大幅提升,从而迅速提振销量,且不少车企在销售环节还引用供应商技术背书促成订单转化。

这种趋势导致了车企竞争力重心的转变,从深度研发转向整合与营销。一位车企负责人曾坦言,在短周期快速迭代压力下,车企往往直接引入上游供应商的模块化解决方案,导致竞争核心转向供应链管理效率。

核心技术突破权的逐渐集中在一定程度上表明,车企的产品节奏不得不跟着供应商的技术创新步伐。此外,供应链企业也已从幕后走向台前,例如华为、宁德时代等品牌本身正成为影响消费者购买决策的关键因素。

消费者在选车时,也开始像关注智能手机的“芯片型号和摄像头像素”一样,优先关心车辆“用的什么电池”和“采用谁的智驾”。这种消费决策逻辑的转变,进一步强化了汽车的电子消费品属性。

另外,采用同一供应商解决方案的车型在智能化体验上并无太大差距,当宁德时代、华为、英伟达等供应链巨头掌握了“技术主权”,整车厂为了不被淘汰,只能通过快速迭代外观、内饰和较为浅显的智能化功能来制造差异化,从而坠入“快消品”竞争模式。

此外,汽车产业的商业模式也正在经历变革。根据特斯拉2025年二季度财报,其包括能源服务、充电网络以及自动驾驶软件在内的服务业务收入达到30.46亿美元,同比增长17%,显示出这一模式的巨大潜力。特斯拉开创的软件定义汽车模式,也正在被越来越多车企效仿。例如蔚来通过辅助驾驶系统、电池租用服务等持续收费项目,建立了稳定的后续收入来源。

这种转变的核心在于价值重心的偏移。传统汽车的价值主要体现在机械性能上,而智能汽车的价值更多体现在智能化功能、用户体验和后续服务上。

许多车企在新车上预装高性能硬件,为后续的软件升级留出空间。比如2025款小鹏G9搭载了双NVIDIA DRIVE Orin系统级芯片,算力达到508 TOPS,这为未来更高级别的辅助驾驶功能落地提供了硬件基础。这种做法类似于智能手机行业的“硬件超前”策略,通过预留性能空间来支持后续软件升级。

此外,车企们正在构建以汽车为核心的生态系统。特斯拉的超充网络、蔚来的换电体系、小米的米家生态,都在试图将车主纳入品牌生态中。这种生态化运营不仅增强了用户黏性,也为持续盈利创造了条件。

总而言之,在卖车利润持续压缩的情况下,汽车如果能成为一个持续产生收入的科技平台对车企来说并不是一件坏事,与此同时,车企也需要不断为用户提供新的、值得付费的“内容”和“体验”,这在一定程度上加速了汽车产品的更迭。

伴随着产品属性和商业模式的变化,消费者的购车心理和决策要素也在发生显著改变。现如今,智能座舱和辅助驾驶被新一代消费者越来越多列为重要购车考量因素。

这种变化首先体现在决策要素的转移上。在燃油车时代,消费者关注的是发动机、变速箱、底盘等“三大件”;而现在,屏幕数量、芯片算力、OTA升级能力成为新的关注焦点。

车企营销重点的变化也在重塑消费者的认知。车企发布会越来越像科技产品发布会,重点展示的是芯片算力、传感器数量、软件功能等科技配置。在不少新车发布会上,车企方面用大量时间介绍智能座舱交互体验、辅助驾驶软硬件配置等。营销话术也越来越科技感,进一步强化汽车的科技产品属性,同时也让汽车产品在“快消品”化道路上越走越远。

汽车产业的“快消品”趋势是技术发展、商业模式创新和消费心理变化共同作用的结果。在这个过程中,供应链权力重新分配,商业模式持续创新,消费决策要素不断重构。这种转变既带来了产品迭代加速、用户体验提升等积极变化,也引发了同质化竞争、品牌核心价值稀释等新挑战。

未来,随着技术的进一步发展和市场的持续演化,汽车产品“快消品”特征可能会更加明显。如何在快速迭代与产品可靠性、技术创新与成本控制、短期市场热度与长期品牌价值之间找到平衡,将成为所有市场参与者需要持续思考的课题。

汽车“快消品”化的隐忧

在汽车产业加速向“快消品”模式转型的进程中,一系列潜在风险正逐渐浮现。从研发流程的压缩到安全标准的松动,从测试环节的简化到法律伦理的边界模糊,这场以“速度”为核心的变革正在挑战汽车产业的传统安全底线。

随着市场竞争日益激烈,汽车研发正从严谨的开发流程转向追求快速迭代的类互联网开发模式。这种转变在提升产品更新速度的同时,也带来了安全隐患。

例如OTA技术的普及本应是技术进步的表现,却在一定程度上成为了“先上市、再修复”的借口。据国家市场监管总局数据显示,2025年以来,我国共发生5起新能源汽车OTA升级召回活动,涉及车辆为166.75万辆。在这种“后期修补”模式的背后,是研发周期的压缩和测试环节的缩水。

在测试领域,仿真测试的大规模应用虽然提升了效率,但也带来了新的问题。根据权威研究,一套自动驾驶系统至少需要通过110亿英里的测试数据才能达到量产条件。为应对这一挑战,车企大量采用仿真测试,据行业测算,这种方式能使自动驾驶研发测试成本降低约60%,周期缩短40%。

然而,仿真测试的局限性不容忽视。有技术专家坦言,仿真环境与真实路况存在差异,其测试结果的可靠性受到质疑。相关人士表示:“很多客户认为仿真测试验证出来的数据不是特别可靠,真实性没有保证。”

更令人担忧的是,部分企业在必要性测试环节存在“放水”现象。据业内人士透露,为完成激进的生产进度,一些装配线会跳过部分传统要求的测试程序,对耐久暴力测试的重视度不如从前。以车门测试为例,传统豪华品牌会进行成百上千次的极端情况测试,而部分车企却将此类测试视为“无用功”,一则不一定会测出问题,二则即使测出问题,也没有预留时间整改。

在汽车产品越来越“快消品”化的进程中,由市场竞争引发的“内卷式竞争”正在形成一种难以打破的恶性循环。这种循环不仅加剧了企业的经营压力,更对整个行业的可持续发展构成威胁。

持续的价格战正在侵蚀企业的盈利能力。据中国汽车流通协会相关数据,2024年国内新能源汽车行业平均利润率为4.3%,2025年一季度该指标进一步下滑至3.9%,低于以往传统燃油车时代的水平。部分企业为维持市场份额,甚至出现“卖一辆亏一辆”的现象。这种不可持续的发展模式,不仅制约了企业的再投资能力,也可能影响到后续服务保障能力。

业内人士指出,当前的价格战和配置战已经形成恶性循环:竞争加剧导致利润下滑,利润压力迫使企业压缩研发周期,研发周期的压缩又带来产品质量风险,最终仍需通过更大的促销力度来维持销量。要打破这一循环,需要行业共同努力,从追求“量”的增长转向“质”的提升。

当汽车功能迭代建立在“试错”基础上时,法律与伦理的边界问题也在日益凸显。车企通过收集用户数据快速迭代功能的做法,虽然提升了产品优化速度,但也将本应在实验室解决的问题带到了公共道路。

今年以来,连续出现的几起因车门无法打开而耽搁救援的交通事故,已经在某种程度上暴露出安全标准松动带来的隐患。在法律层面,现行法规的监管仍在完善过程当中,有法律专家指出,当汽车越来越接近“软件定义”时,产品责任认定将变得更加复杂。

结语

近些年来,汽车正在越来越“快消品”化,这由市场、政策和技术共同推动的变革,让我们享受到更智能、更新潮汽车体验的同时,也带来了不容忽视的隐患。

当车企为了追赶迭代速度而压缩研发周期,当OTA升级成为修复漏洞的“补丁”,当安全测试为进度让路,我们不得不思考:在这场追求速度的竞赛中,安全与质量的底线该如何坚守?(Maggie)